--祝贺菏泽一中百年华诞

山东菏泽一中即将走过一百年的历程,在庆祝百年华诞之际,我们的心又飞回了故乡,飞回了我们生活、学习了五年半的校园。

我们中的大部分同学是1950年春天考入菏泽一中的,为初中六级。后因学校要改为暑期始业,初中六级四个班经过考试,部分同学于1952年夏毕业,其中27人直接升入本校高中,同来自曹县一中的部分同学,组成高中四级二班。1955年,全班42位同学,像一群雏燕,离开母校,飞向祖国的四面八方。48年过去,如今我们都已步入老年,两鬓染霜。几十年的风雨沧桑,许多记忆已经淡漠,但是,菏泽一中的老师、菏一中的同学、菏一中的钟声,依然铭刻在我们的心中,这是我们一生中长知识、学作人的关键阶段,我们在这里度过了充实,快乐的时光。

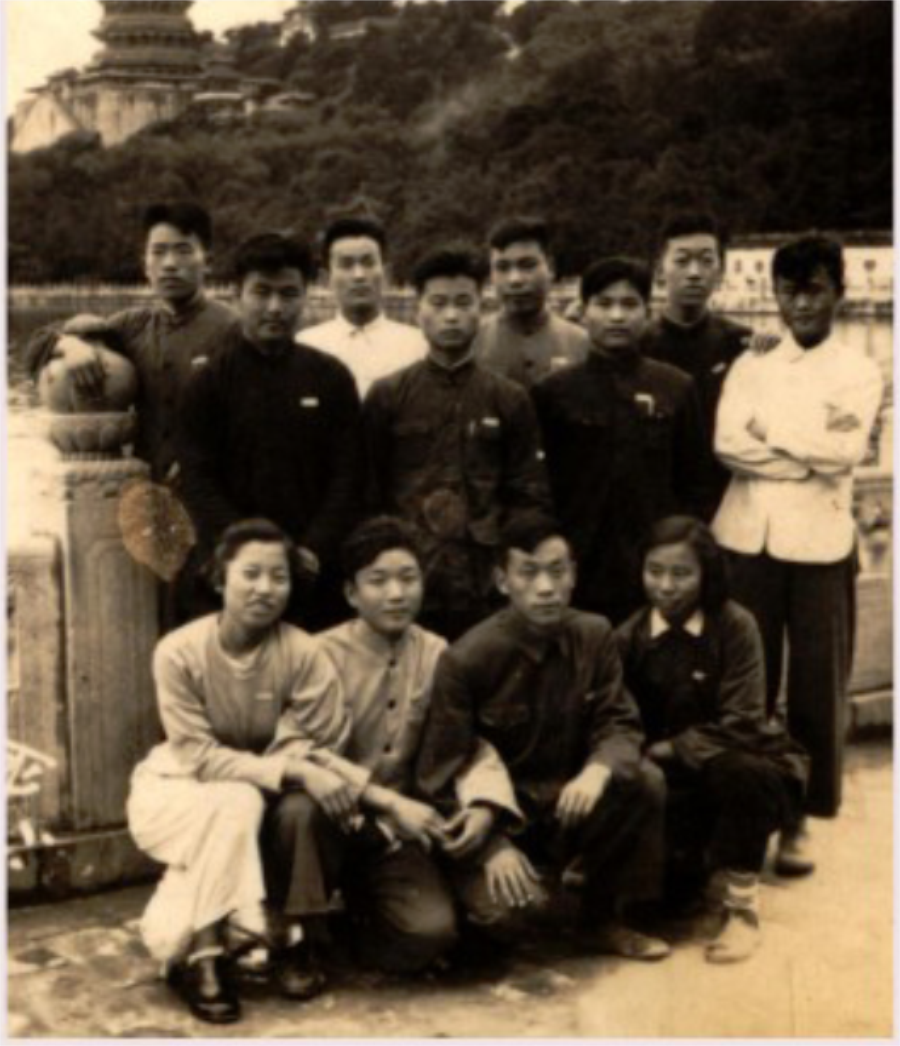

高四级二班第一组毕业合影(前排左起徐智、陈祥玉、李传明、王宪曾,后排左起安呈琪、秦凤环、王操、王忠梓)

我们深深热爱一中,它历史悠久,是鲁西南的文化摇篮。它有着丰富的办学经验,拥有一支学识渊博、教学严谨的教师队伍,为培养我们这一株株幼苗,提供了肥沃的土壤。

我们在校时的先后三位校长,都是参加革命多年的老干部。高年级的同学,有些也来自革命根据地。他们带给了菏泽一中优良的革命传统和民主作风。学校对学生管理非常严格,学生外出,必须向教导处请假。但是,对犯错误的学生,却坚持说服教育,从不体罚。这对在国民党统治时期读过小学的我们,体会尤为深刻。

菏一中的领导,把培养德、智、体兼备的学生始终作为办学宗旨。教育学生怎样作人,不是刻板地说教,而是谆谆诱导。记得教导主任车仲实老师给学生讲苏联小说《钢铁是怎样炼成的》时,讲保尔的刻苦、刚强,讲保尔和冬妮娅的恋爱故事,娓娓道来,学生们听得如痴如迷。学校还配合社会上发生的大事,经常组织学生上街宣传,那时,我们虽然年龄尚小,对社会上发生的事情,还不甚懂。但在那样一个充满激情的时代,谁也不甘落后。“抗美援朝”时政府号召大家捐献,尽管我们手中没钱,但同学们还是尽其所能,热情捐献。参加社会活动,培养了学生们的社会责任感。

菏泽一中还秉承了老六中尊师爱生的传统。校领导和老师爱生如子,师生关系十分融洽。记得读初中时,由于缺乏营养,许多同学患了夜盲症。宋辛夷校长十分着急,对总务主任进行严厉批评,说:“学生都是国家未来的栋梁,他们要是有个好歹,你担当得起吗?”他亲自找到上级领导,申请一笔专款,为得病的同学购买羊肝。田景韩校长兼任我们的政治课,讲封建阶级关系时,他形象地说:“长工见到地主,要喊:“老爷来了!'”几天后,几个顽皮男同学,看到田校长向他们走来,便齐声高喊:“老爷来了!”田校长微笑着向他们挥挥手。校领导也好,老师也好,从来没有见过他们对学生摆出一副威严的架势。王象三老师讲课有点口吃,有一天,一位同学在王老师上课前,在教室门口正模仿他,被王老师听到,课堂上他非但没有训斥,反倒笑嘻嘻地说:“学得像,很可爱!”球场上师生共嘻戏则是常事。上述虽然都是留在我们记忆中的小故事,但它却折射出当年菏泽一中民主友爱、生动活泼的校风。

我们深深感谢老师。我们的知识,来自各位老师。王象三老师的语文课,讲得生动形象,引人入胜,他从不要求学生死背课文,但高中时的课文,有的至今不忘。他讲诗词,总是令我们陶醉在诗情画意中。讲《诗经·关雎》:“关关雎鸠,在河之洲,窈窕淑女,君子好逑”时,情趣横生。讲《陌上桑》中形容罗敷的美丽“行人见罗敷,下担捋髭须,少年见罗敷,脱帽著悄头”时,边讲边表演,我们听得津津有味。陶渊明的《桃花源记》我们都能背诵,1955年高考语文试题中就恰是标点《桃花源记》,我们便一气哈成,准确标点。王效熹老师教地理课,讲祖国的锦绣河山,总是满含激情,我们深受感染。山脉河流的名称、铁路公路的走向,不知不觉便印入了我们的脑海中,每一位同学的心中都装着一幅祖国的地图,记得有一次王老师给我们讲风是怎样形成的时,说:“什么叫风呢?空气的流动而成风”。随即他指着教室的南北窗户,悠悠然地说:“你们看,这清风徐徐而来,缓缓而去!”简直像读散文。他把一门枯躁的地理课,讲得栩栩如生。王永瑞老师教历史课。他对历史事件、时间、地点及人物非常娴熟,讲起课来,如数家珍。有一次,讲第一次世界大战我们听起来,犹如置身战场,下课铃响了,同学们还沉浸在当年的战争中。课间,男同学找来棍棒,一方为同盟国,一方为协约国,刀枪剑戟,又演练了一番。我们的知识,就是在这样轻松的学习中获得的。

1955年,我们满怀信心参加了升大学的全国统考,我们高四二班42人有12人考取北京大学,7人分别考取复旦、同济和上海交大,2人赴苏联和波兰留学,分别入莫斯科石油学院和波兹南测绘学院。其余同学除极个别因政审未被录取外,也全部考入全国各名牌大学,升学率几近百分之百。这年高考,我们高中四级文科成绩居全国第一。我们以优异的成绩回报了母校,这一成绩在百年一中校史上也是罕见。这是菏一中的骄傲,我们全班同学也为此而自豪!

考入北京大学11人于颐和园留影(前排左起秦凤环、胡孚亭、王光军<北京外国语学校>、王凌云,中排左起刘忠春、聂森、王宪曾、韩承潢,后排左起王兴芝、李传明、叶学明、刘绪昌)

也许有人会问,这个班为什么取得如此好的成绩呢?我们认为,这是学校的精心教育和老师辛勤栽培的结果。当时,菏一中的教师有老六中毕业的,有革命根据地来的,还有从北京,天津等地应聘来的,兼容并包。他们都有较高的学识修养,教学上取长补短。当年由于连年战火,学校流动,所以菏一中的图书和教学设备较少,可以说除课本外,我们的知识大多是从老师的口中获得的。正是他们的渊博,使我们在中学阶级打下了坚实的基础。我们毕业后,由于种种历史原因,这支教师队伍受到很大冲击。当年我们受教于这样一些老师,是我们的历史机遇,十分庆幸。不言而喻,取得这样的成绩,同我们的主观努力也是分不开的。艰苦的生活磨炼了同学们的意志,增强了我们刻苦学习的毅力,大家十分珍惜在菏一中的学习机会。每天除上课外还有早、晚自习,没有老师监督,同学们非常自觉,自习期间,没有打闹,没有喧哗;即便是星期天,住校同学早晨也都自动来到教室学习。学习刻苦,但不死读书,学校很重视学生的文体活动,每天下午两节课后,便把学生都赶到操场上去,教室空无一人。我们从无感到功课是一种负担。即便在我们到济宁去参加高考(当时菏泽未设考场),学校也要求同学不带课本,有的同学还带了小说。

如今我们都已退休,可以告慰母校和各位恩师的是,在几十年的人生征途上,我们老老实实作人,兢兢业业做事,安于淡泊的生活。我们历经成治风云变幻,可喜的是我们中没有出现一个风派人物,在作人上没有给母校抹黑。在工作,们都为国家的建设奉献自己的力量,我们中绝大多数同学都获得高级职称,其中不少人成著名教授,研究员,教授级高级工程师和副厅级领导干部。有些同学业绩尤著,卓然成家。据不完全统计,我们出版著作和译著29部,发表论文数百篇,多人获国家、本系统、省级及本单位奖励,其中5人获得国务院颁发的政府特殊津贴。

菏泽一中把我们42位同学紧紧地联系在一起。当时全体学生住校,同学们朝夕相处,情同手足,生活上互相关心,学习上相互帮助,铸成了一个很好的班集体。生活虽然艰苦,但却其乐融融。这个班年龄较小,活泼顽皮,争强好胜,集体荣誉感较强,篮球、田径、小合唱、舞蹈却比较好。全校运动会颁发的锦旗一直挂在我们的教室里。安呈琪同学曾作为菏泽代表队成员参加山东省运动会,刘春云、陈祥玉、王忠梓等8人的《海军舞》,成为菏一中的保留节目,每有重大活动都少不了他们的身影。

中学毕业至今已近半个世纪,我们虽然分散在祖国各地,相距万里,但仍然保持着联系。相互牵挂,相互鼓励。尹福生同学度过了22年的右派生涯,历经劫难,平反后又得了癌症。获悉他悲病后,同学们纷纷写信,不少同学登门探望,安慰他,鼓励他,使他顽强地又生活了十余年。有的同学工作、生活遇有困难,大家都伸出援助之手。大至帮他寻找工作,小至为他提供粮票。兄弟姐妹也不过如此,高四·二班这个集体,深深地留在每个同学心中。

1985年7月,在我们中学毕业30周年之际,高四·二班22位同学,不远千里,冒着盛夏酷暑返回母校。久别重逢,同学们非常激动。一别沧桑三十载,握手互惊双鬓改。这次有组织的返校,在菏一中还是首次。菏泽地委市委及一中领导非常重视,热诚欢迎。刘瑞呈老校长、班主任王永瑞、高明轩、王效熹老师及张慕曾等几位任课老师,几乎天天到我们的住处来,真挚的师生情谊令人难忘。他们那种看到桃李满天下的幸福心情溢于言表。张老师感慨地说:“我从事教育工作近50年,这几天是我最高兴的日子。”此后,我们又举办了4次较大规模的聚会。在北京工作的10位同学,几十年来每逢春节这万家团聚的日子,我们都要聚一聚。

1985年7月23日高中四级同学返校合影

每逢聚会,大家谈的最多的还是在菏一中时的生活,一件件趣事,百谈不厌。到高四级二班的教室里,又回到操场上,又回到那黄金般的中学时代。每每此时,我们似乎也年轻了许多。几十年来,我们都经历过风风雨雨。可喜的是,岁月的流逝、经历的坎坷,丝毫没有冲淡我们中学时代的同窗情谊。每次见面,仍如当年,还是那样纯情激荡。只是随着社会阅历的不断积淀,更加使我们感觉到,这种中学时代的友谊,格外清新纯然。

菏一中情结,把我们紧紧地凝聚在一起,成为我们的精神依托,也是我们永远的眷恋。

我们中有4位同学历经坎坷,过早地离开我们。我们永远怀念他们。在母校即将迎来百年庆典之际,高四级二班38位同学衷心祝愿菏泽一中开拓创新,教书育人,为国家培养出更多的科学人才。祝愿我们的恩师健康、长寿、风范永存。

菏泽一中高四级二班